インサイズと歩む、“頼られるHRBP”への道。

対話とデータで支えるマネジメントの自走

背景・課題

HRBPとして現場に踏み込んだマネジメント支援ができていなかった

菊池:私と竹村は、エーザイの研究開発部門であるDHBLのHRストラテジー&オペレーション部に所属しています。分かりやすくいえば、私たちは「研究開発部門のHRBP」です。そのミッションは創薬生産性の向上であり、そのために部門内の体制構築、配置、異動、採用、評価、人財育成、組織開発、マネジメント支援、エンゲージメント向上などに関する各施策を行っています。

本社人事は全社の人事制度や施策を全体最適で考える役割を担っています。一方、私たちHRBPは本社人事の方針を各部門にアジャストし、本社人事と連携しつつも独自性を持って部門を支えることが求められます。私たちはDHBL本部の一員として、本社人事と現場を繋ぐ橋渡し役として現場に寄り添い、現場を支えています。

DHBLはグローバル化が進んでおり、日本のほかにアメリカ、イギリス、中国、シンガポール、インドにも研究拠点を構えています。私は部長としてグローバル全体を見ており、竹村は日本とアジアのHRBPを担当しています。

竹村:私たちがインサイズを導入した当初のきっかけは、活躍人財のびっくり離職です。コロナ禍ということもあり働く環境が大きく変化したなかで、特に中途入社者のオンボーディングという課題が浮き彫りになりました。それまで、メンバーマネジメントは組織長や現場マネジャーに任せていましたが、HRBPとしてメンバーのアラートを察知し、マネジメント支援に力を入れる必要性を強く感じました。

しかし、当時の私たちには、HRBPとして現場に踏み込んだマネジメント支援に取り組む自信がありませんでした。現場マネジャーから組織やメンバーについて相談を受けても、客観的なデータの裏付けがないなかでは、限られた情報をもとにした主観的な対話になりがちでした。「このメンバーがよりイキイキと働けるようにするためにはどうマネジメントできるとよいか」という本質的な課題を現場マネジャーと人事で共有できていない感覚がありました。

もちろん、私たちは以前から、日常的にオフィスを巡り、マネジャーやメンバーたちとコミュニケーションを取る努力を続けていました。しかしそれだけでは、メンバーがどのような状態で、どんなことを考え、何に悩んでいるのかを深く知ることはできません。HRBPとして組織とメンバーの状態をある程度見立てることはできても、それを現場に説得力を持って伝え、具体的な改善アクションに繋げるところまではいかなかったのです。このような課題感を抱えるなか、私たちはインサイズに出会いました。

検討プロセス・実行施策

インサイズの利用を段階的に進化させ、現場の自走を促す伴走支援を実現

竹村:私たちは2022年にインサイズを導入し、それ以降、段階的に活用範囲を広げてきました。

利用の第1段階として、当初は先ほど課題として挙げた「中途入社者のオンボーディング」を目的に活用を始めました。

対象者は中途入社者で、そのサーベイ結果は私たちHRBPのみが閲覧していました。そして、ワークメンタリティが低い中途入社者に対しては、私たちと組織長・マネジャーが連携してフォローを行っていました。

利用していくなかでインサイズの有用性を感じ、次第に対象を拡大しました。2023年からは第2段階として、メンバーアラートの察知に加え研究開発現場のマネジメント力向上も目的に、DHBL内の一部部署でメンバーと組織長の1on1にインサイズを活用する取り組みを始めました。対象者を拡大したのに加え、サーベイの結果をHRBPだけでなく、対象部署の組織長も閲覧できるようにしました。さらに、ワークメンタリティに変化が見られたメンバーに対しては、必要に応じて組織長以下の現場マネジャーにインサイズデータを開示し、フォローに当たるように組織長と私たちで対話をしてきました。その後も段階的に適用範囲を広げ、現在は、DHBL内の多くのメンバーが、インサイズを年に4回受けています。

第3段階として、現在はインサイズの活用をさらに進化させ、個人単位だけでなく「組織課題の読み取り」にインサイズデータを活用する部署も出てきています。私たちと組織長がインサイズデータの分析結果をもとに議論し、組織課題を発見してアクションを決めるのです。

例えば今、DHBLの一部部署では、勤務地の垣根を越えて、上司・部下の関係をつくる取り組みを行っています。これは、両拠点の一体感を築いたり、若手メンバーの目を外に向けさせたり、メンバーのキャリアの幅を広げたりするために始めた施策ですが、その起点にはインサイズデータがあります。

現場から相談を受けたら、必ずインサイズ結果を確認してから仮説を立てる

竹村:インサイズが特に優れているのは、個人のワークメンタリティや性格タイプ、ストレス状況について経時的にモニタリングできる点です。このデータを活用した対話を通じて、私たちは現場メンバーの状態や想いを深く理解することができています。

私たちは、組織長やマネジャーから「あるメンバーが伸び悩んでいる」「このメンバーは悩みを抱えているかもしれない」などの相談を受けたら、必ずインサイズの結果を見て、自分たちなりの仮説を立てるようにしています。また、四半期ごとに実施しているサーベイで異変を感じるメンバーがいたら、やはり仮説を立てます。そして、組織長とマネジャーにできるだけ具体的なフィードバックを行い、彼らと密に話し合ってメンバーをフォローしています。

こうした取り組みを継続していくなかで、私たちからの働きかけがなくても、組織長・マネジャーが自走してメンバーマネジメントに取り組んでくれることが増えました。

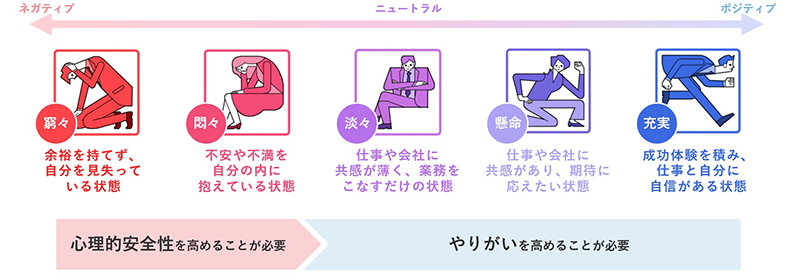

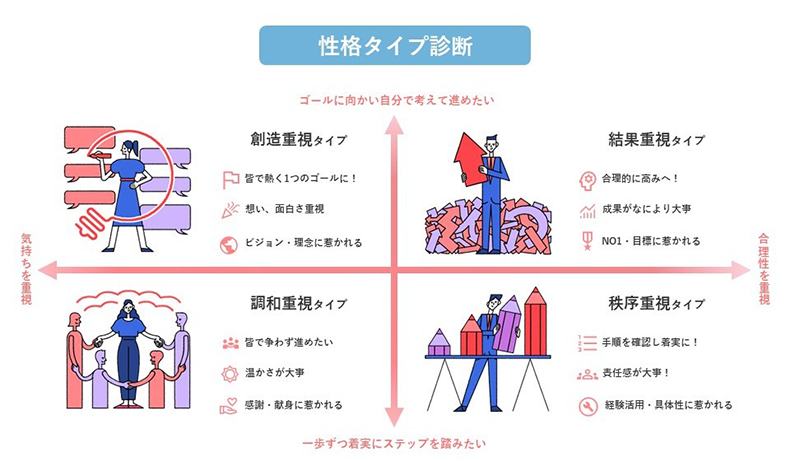

具体的な事例を紹介します。私はあるとき、あるメンバーのメンタリティが急激に下がり、「窮々※1」になったことに気づきました。すぐに組織長・担当マネジャーと話し合いの場を設けたところ、すでにそのメンバーの状況を把握しており、適切な対応が進められていました。組織長はメンタリティ低下の要因が業務負荷の高まりにあることを確認したうえで、そのメンバーの「調和重視※2」という性格タイプを踏まえ、マネジャーに「どこまで自分でできそうか?」「どこからサポートが必要か?」をヒアリングしてもらい、1人で対応しきれない部分はチーム全体でサポートしたそうです。その結果、このメンバーのメンタリティは、次の四半期には「懸命※1」へと回復の傾向が認められました。さらにマネジャーがフォローした結果、次の四半期には「充実※1」にまで高まりました。まさに、現場でマネジメントの自走が実現した例です。インサイズ導入以降、このような事例がいくつもあります。

もう1つインサイズの素晴らしい点を挙げるとすれば、それはカスタマーサクセスの方の伴走です。専任のコンサルタントがさまざまなシーンで私たちをフォローしてくれたり、データ分析を助けてくれたり、適切なタイミングで情報提供してくれたりするからこそ、私たちはインサイズを継続的に活用できているのです。多くのケースをご覧になられてきた方からのアドバイスは、私たちに多くの気づきを与えてくれる貴重な客観的情報になり、大変感謝しています。

※1「懸命」「充実」: インサイズで可視化される5段階のワークメンタリティの呼称。「懸命」とは、仕事や会社に共感があり、期待に応えたい状態を表す。 「充実」 とは、成功体験を積み、仕事と自分に自信がある状態を表す。

※2「調和重視」:インサイズで測定できる性格タイプの1つ。

“HRBPだからこそ”の価値創出を実現したい

竹村:インサイズ利用にあたって、私たちは意識して手厚く現場へ支援を行いました。現場組織長全員と面談してインサイズの結果の見方をインプットしたり、心配な結果のメンバーを持つ上司に積極的に声をかけたり、成功事例やインサイズ利用にまつわるQ&Aをまとめて現場に配布したりと、まさに現場に寄り添う支援を実践しています。

HRBPは、本社人事と現場の中間くらいの距離感にいます。現場マネジャーは当事者ですから、インサイズが気づきの機会にはなっても人事的施策には及びにくい。一方で、本社人事は現場メンバー一人ひとりのコンディション把握には限界があります。HRBPという立ち位置だからこそ、インサイズの多声性を生かして、現場の課題を人事的側面から解決できるのだと思います。

菊池:インサイズは、やること自体が目的ではありません。私たちHRBPのコンセプトは現場に寄り添うこと、つまり現場の課題解決です。しかし最終的には、現場が自走できるように伴走することが重要だと考えています。だからこそ、伴走支援には力を入れています。

竹村:実際に、インサイズを実施しているある組織では、私たちから声をかける前に、組織長の方が自律的にメンバーへの働きかけを行っています。また、四半期ごとのインサイズと1on1をセットとして扱い、各メンバーのワークメンタリティやストレス要因などを細かくチェックして、気になるメンバーとは1on1で長く話すようにしている組織長もいます。HRBPからのレポートがなくても、組織長が自らインサイズの結果を読み取り、必要なアクションを取っている。これこそが私たちが目指していた姿です。

成果・今後の取り組み

組織内のコミュニケーションの質と量が高まり、HRBPとしてデータドリブンな人事も可能になった

竹村:インサイズ導入のメリットはいくつもあります。1つ目に、これまで説明してきたように、インサイズのデータによって私たちHRBPが仮説を持って組織長や担当マネジャーと対話できるようになり、現場と目線を合わせたマネジメント支援が可能になりました。2つ目に、組織内のコミュニケーションの質と量が間違いなく高まりました。1on1の質の向上だけでなく、HRBPと組織長・マネジャーの会話量も増えるなど、さまざまな場面でプラスの効果が見られます。3つ目に、対話の質が上がったことでメンバー一人ひとりに対する理解が深まり解像度が上がり、課題に対して組織が一丸となって対応することができるようになりました。4つ目に、インサイズをきっかけに、客観的なデータを活用した人事施策に取り組み始めることができました。最近では、議論の場でインサイズのデータが欠かせなくなりつつあります。今後は「データドリブンな人事」に向けて取り組みたいと考えています。その実現には多様なデータが必要ですが、インサイズは重要なデータソースの1つだと捉えています。

もしインサイズがなかったら、HRBPとして現場を支援しようとしても、本質的な対話に踏み込むことは容易ではなかったと思います。もちろん、インサイズがなくても同様の支援は可能ですが、それには相当な労力を要したはずです。インサイズは、そうしたプロセスを効率化し、対話の質とスピードの両立を可能にしてくれました。

今後はさらに、活用範囲を拡大したいと思っています。例えば、インサイズデータを使って人財育成プランについて話し合ったり、適材適所を考えたりすることもできるはずです。DHBLのような大規模組織の全体にインサイズを展開するのは簡単ではありませんが、その労力に見合うだけの価値はあると考えています。

大変だけど手ごたえがあるから続けられる

竹村:手厚く取り組んでいることもあり、インサイズの活用支援は正直、大変です。でも手ごたえがあるから続けられています。現場から非常に好評で、マネジャーから自発的に相談が寄せられたり、対象をリーダークラスに広めたいという要望が現場から上がったりしています。

インサイズを触媒として、現場に頼られるHRBPに近づけていると感じています。

菊池: HRBPとしてこれからも大事にしていきたいのは、まず自分たちが何を成し遂げたいのかというゴール設定をして、それに対してブレないことです。そして何より、現場に寄り添うという姿勢を忘れないこと。現場から困ったときに声をかけてもらえる存在、ピンチのときに頼りにされる存在であり続けたいです。

私たちのゴールは、「創薬生産性の向上」です。これを実現するためには、企業理念である「hhc理念」に共感してエーザイに集ってくれたメンバー一人ひとりがイキイキと働ける組織をつくり、マネジメント力の向上により組織の活性化に繋げることが肝要だと考えています。手段を目的化することなく、創薬生産性向上のためにマネジメントの支援を通じて、患者様や生活者の皆様へ貢献していきたいと思っています。

企業紹介

エーザイ株式会社

1941年に設立されたエーザイは、医師の指示で処方される医療用医薬品を中心に研究開発、製造、販売などの事業をグローバルに進めている製薬会社です。エーザイは薬を扱う企業ですが、ただ単に薬を患者様にお届けすることのみが我々の使命ではないと考えています。全社員が、患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献するために何をなすべきか、顧客の立場で議論し、それをビジネス活動で実践し、実証し、世界に発信し、社会を変えていく。これが私たちの大切にしている理念、ヒューマン・ヘルスケア(hhc)です。

※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。